|

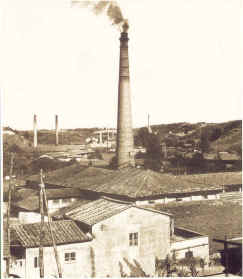

Borgo delle Fornaci

Il nome deriva dalla presenza di

numerose "fornaci" per laterizi

da costruzione qui impiantate in

considerazione del particolare

terreno argilloso. Esse furono

intensamente sfruttate già nel

periodo della Roma Imperiale.

Anche Teodorico e Belisario se

ne servirono per i restauri alle

Mura Aureliane-Onoriane.

Con i papi rinascimentali, dopo

Avignone, riprese in pieno il

loro utilizzo raggiungendo il

massimo sviluppo con l'apertura

del cantiere per la costruzione

della Basilica di S. Pietro.

Le "fornaci" hanno continuato a

funzionare fino all'inizio degli

anni '60 per poi cessare

definitivamente la loro attività

in seguito alla massiccia e

dilagante urbanizzazione del

territorio adiacente.

Fornaci

Alla metà del secolo XVI il

territorio occupato dalle

fornaci prese il nome da questa

attività assumendo il toponimo

di "Vallis Fornacum" (Valle

delle Fornaci).

Tra il 1570 e il 1580 nacque il

vero borgo con la costruzione

disposta in modo ordinato. Le

fornaci, separate tra di loro da

muri di cinta, si allineavano

lungo la strada diretta a "Porta

de' Cavalli Leggeri" e,

risalendo il declivio

retrostante, occupavano tutto lo

spazio disponibile per

arrestarsi davanti alle cave di

creta.

Sentieri campestri assicuravano

i collegamenti all'interno del

borgo.

Nei primi decenni del XVIII

secolo l'asse stradale di via

delle fornaci, l'antica "Via

Posterula",era delimitato da un

alto muro di cinta, nel quale si

aprivano gli accessi alle varie

proprietà, simile a quello che

ancora oggi delimita il tratto

più antico e meglio conservato.

La sopravvivenza del borgo è

accertata fino ai primi del '900

quando, con la trasformazione in

quartiere urbano, perderà

purtroppo i suoi connotati di

sobborgo industriale.

Attualmente, in fondo a via

della Cava Aurelia, troviamo

l'ultima fornace della zona (la

fornace Aurelia), abbandonata,

ma ancora in discrete

condizioni.

Il collegamento tra borgo e la

Fabbrica di San Pietro avveniva

attraverso due porte delle mura

vaticane: Porta Cavalleggeri e

Porta Fabbrica.

Porta Cavalleggeri

Da questa porta si accedeva

all'interno della Città Leonina

e prendeva il nome dalle vicine

caserme dei Cavalleggeri (la

guardia pontificia): di essa,

scomparsa ai primi del secolo,

ci resta solo l'arco a bugne di

travertino ricomposto e

addossato alle mura vaticane

(Piazza Cavalleggeri).

Accanto alla porta troviamo un

sarcofago romano utilizzato come

fontana, decorato a scanalature

ondulate. L'alimentazione è a

tre bocche: quella centrale è

costituita da un "protome"

(testa di leone) sormontata

dallo stemma di Pio IV.

L'iscrizione sulla parte

soprastante spiega l'utilità di

questa fontana sia per le

persone che per l'abbeveraggio

dei cavalli: "Pio IV Pontefice

Massimo per utilità pubblica e

comodità dei soldati di guardia

anno 1565"'..

Porta Fabbrica

E' situata lungo l'odierna Via

di Porta Cavalleggeri a poca

distanza dal bivio dell'Aurelia

Nuova. Da li passavano i

laterizi prodotti dalle vicine

fornaci necessari alla

costruzione della Basilica. Pur

trattandosi di un ingresso

secondario, risultava di

notevole utilità perché evitava

lunghi giri consentendo quindi

agli addetti ai lavori di

accorciare notevolmente i tempi

di trasporto.

Sulla chiave dell'arco è

possibile vedere il simbolo del

triregno pontificio dal quale

pendono due chiavi ai cui lati

sono poste le lettere "F"

(fabbrica) e "A" (apostolica).

"A UFO"

Sembra che sia legata a questa

porta l'origine del detto "a

ufo" cioè gratuito. Infatti,

davanti ad esso, era posto un

blocco daziario attraversato

dalle merci di ogni genere che

entravano per i lavori della

ricostruzione di S. Pietro e

così, per riconoscere con più

facilità i materiali che

godevano di franchigia, furono

apposte le lettere A.U.F. (ad

usum fabricae). Di conseguenza i

romani associarono a queste il

concetto di "non pagato" con un

motto entrato poi nel linguaggio

corrente.

Chiesa di Santa Maria delle

Grazie alle Fornaci

Il monumento più imponente del

territorio intorno a Porta

Cavalleggeri è la chiesa di S.

Maria delle Grazie alle Fornaci.

Collocata al centro del

quartiere la sua costruzione

iniziò nel 1694 grazie

all'abbondanza delle offerte e

l'appoggio del Cardinale

Carpegna.

Presenta una facciata realizzata

nel 1727 sotto il pontificato di

Benedetto XIII, forse su disegno

di Filippo Raguzzini, scandita

da lesene, articolate in due

ordini sovrapposti, separati tra

loro da un cornicione aggettante

e conclusa da un coronamento

mistilineo. E' possibile notare

il riferimento stilistico con la

facciata dell'oratorio dei

Filippini del Borromini senza

tuttavia arrivare alla tensione

strutturale tangibile

nell'edificio borrominiano. Il

rilievo sul portale di ingresso,

realizzato in stucco, materiale

molto usato nel '700,

rappresentava la "liberazione

degli schiavi". Il cartiglio che

racchiude la scena è avvolto nel

manto e sormontato dalla corona

della Vergine sotto la cui

protezione è posta la chiesa.

Lo

schema planimetrico adottato è a

croce greca con quattro cappelle

inserite nell'incrocio dei

bracci. Questa scelta nasce e

dalla volontà di rifarsi alla

tradizione architettonica

romana, in particolar modo del

cinquecento, e dalla particolare

collocazione dell'edificio,

costruito sopra un rilievo del

terreno, e dalla notevole

dimensione dello stesso.

L'assetto della pianta centrale

è però in contraddizione sia con

la facciata esterna, la quale,

con il suo alto prospetto,

nasconde la volumetria

complessiva della chiesa, sia

con l'interno per la mancata

costruzione della cupola, mai

realizzata a causa di difficoltà

economiche e architettoniche.

Infatti, la notevole profondità

dell'abside e la disposizione

delle cappelle, collegate tra

loro, suggeriscono già l'idea di

una divisione in navate dello

spazio. La presenza, infine,

della sagrestia e del campanile,

eretto nel XX secolo, accentuano

la sensazione di longitudinalità

dell'assetto planimetrico.

Chiesa Santa Maria Alle

Fornaci

Nell'interno della chiesa,

sull'altare maggiore, è

custodita l'immagine della

Vergine commissionata al pittore

di Liegi Gilles Hallet (Egidio

Alet 1620/1694). La tela

rappresenta la Madonna con il

bambino benedicente che stringe

nella mano sinistra il globo. La

convenzionalità del soggetto,

dipinto a scopo devozionale, è

compensata dallo studio

cromatico e dalla riuscita

rappresentazione del bambino.

Accanto alla facciata della

chiesa sorge il convento

costruito tra il 1721 e il 1725

per ospitare il Collegio

Apostolico per le Missioni. Il

portale, di chiara ispirazione

borrominiana, è collegato al

livello stradale da una

scalinata a doppia rampa simile

a quella costruita ai piedi

della chiesa.

Chiesa della Madonna del

Riposo

Le prime notizie della chiesa si

hanno dal diario di Antonio

Pietro del Schiavo, cronista

romano del primo '400, dove

viene citata la cappella di S.

Maria del Riposo. E' probabile,

comunque, che assai prima della

nascita della cappella, ci sia

stata un'edicola con l'immagine

della Madonna posta forse in

quel luogo in memoria di un

antico cimitero sacro, divenuta

poi un'immagine miracolosa per

le molte grazie esaudite ai

viandanti ed ai pellegrini che

qui sostavano per rinfrancarsi e

dire una preghiera prima di

proseguire il proprio cammino.

Fu allora che si volle costruire

la cappella dedicata alla

Madonna del Riposo. Nella

seconda metà del 500 i Papi Pio

IV e Pio V provvidero al

restauro e all'ampliamento della

costruzione originaria

(avancorpo, secondo locale, per

la sagrestia e, forse, le due

stanze sovrastanti la

sagrestia). Papa Pio V fece

adattare a proprio uso un casale

che sorgeva alle spalle della

chiesa, fatto demolire, in

seguito ad una intensiva

urbanizzazione, nel 1953, del

quale ci rimane soltanto lo

splendido potale bugnato di

travertino visibile sul lato

sinistro.

All'interno della piccola chiesa

troviamo, sopra l'altare,

l'affresco della Madonna col

Bambino, probabilmente di epoca

rinascimentale, mentre le

pitture di contorno, compresi il

trono e gli angeli che fanno da

sfondo, sono sicuramente di

epoca successiva. Gli angeli ai

piedi delle nicchie possono

essere opera di allievi di

bottega manieristica.

La volta a cupola sopra l'altare

presenta un affresco di stile

sei-settecentesco raffigurante

l'incoronazione della vergine.

Non è possibile invece datare il

paliotto dell'altare realizzato

con marmi pregiati con agli

angoli i gigli Farnese.

Villa Carpegna

Costruita forse su di una

preesistente palazzina

cinquecentesca, sorge su una

antica area cimiteriale romana,

desumibile dai numerosi reperti

che si potevano ancora ammirare

all'inizio del XX secolo:

sarcofagi vari, un'urna

cineraria, una lunga iscrizione

dedicata ad un eques romano,

capitelli, colonne e

bassorilievi.

I Carpegna entrarono in possesso

della villa alla fine del '600

quando, sotto il pontificato di

Clemente X, il Cardinale

Gasparre Carpegna fu nominato

Vicario del Papa.

La villa fu destinata dal

Cardinale a contenere le sue

numerose collezione artistiche

e, in special modo, quella

numismatica ceduta poi, alla sua

morte, ai musei vaticani.

La Famiglia Carpegna fu

proprietaria della villa fino

alla fine del XIX secolo. Fu poi

acquistata da un certo Achille

Piatti che la vendette

successivamente alla baronessa

Caterina Scheynes la quale, a

sua volta, la lasciò in eredità

alla nipote baronessa Emma Sofia

Stocher.

Villa Carpegna

La baronessa Stocher nel 1941

vendette la proprietà alla

società immobiliare dei Beni

Stabili, all'istituto dei

Fratelli Ospitalieri (1955), al

Pontificio Collegio Spagnolo

(1956) e alla Sacra

Congregazione di Propaganda Fide

(1961).

A loro volta i Beni Stabili

hanno venduto la loro proprietà

alla Domus Mariae che ha

lottizzato 8 dei 15 ettari

acquistati. La Domus Mariae

lascerà l'edificio disabitato e

il parco in completo abbandono.

Dall'1 Aprile 1981 il complesso

è divenuto parco pubblico.

L'attuale proprietario è il

Comune di Roma.

Dalla piazza omonima si accede

alla villa attraverso un

portale, fatto erigere dal

Cardinale Carpegna, decorato a

bugnato di travertino avente

sulla sommità lo stemma dei

Carpegna e ai lati due

finestroni decorati anch'essi di

travertino e chiusi da una grata

in ferro battuto. La parte

interna è decorata con spuma di

travertino, ghiaia, tufelli e

stucco.

Percorrendo poi uno stretto

viale, fiancheggiato da pini

secolari e siepi di alloro, si

arriva ad uno spiazzo

semicircolare fronteggiante il

lato est della Villa.

L'edificio ci appare privo di

unitarietà risentendo

sicuramente delle trasformazioni

successive ad esso apportate.

Il Cardinale Carpegna ampliò la

parte abitativa già esistente,

composta da un corpo centrale ed

un torretta - elemento

caratteristico delle Ville

Laziali - costruendo due nuove

ali sormontate entrambe da

torrette ed emulando in questo

modo i modelli delle ville

Medici e Borghese.

La parte certamente più

interessante è costituita dal

salone principale dell'edificio

decorato con affreschi in stile

pompeiano raffiguranti soggetti

allegorici, colonne decorate a

finto marmo, con basi, capitelli

e frammenti di architravi,

arricchiti con festoni sorretti

da putti. Le colonne, poste

sulle pareti laterali in

prossimità degli accessi al

piano superiore, sono collegate

tra loro da balaustre dipinte e

disposte, secondo uno schema

modulare, ad intervalli

regolari. Sulle due rimanenti

facciate, ai lati delle

porte-finestre, troviamo le

stesse colonne, ma più numerose,

a creare una prospettiva di cui

le stesse porte-finestre

costituiscono i punti di fuga.

Il salone in questo modo viene

movimentato dalle decorazioni

che troviamo anche sugli stipiti

delle porte-finestre, anch'esse

dipinte in finto marmo.

Negli intercolunni del salone

della Villa compaiono paesaggi

con figurine di soldati,

animali, file di carri, di

minuscole dimensioni dipinti a

tempera.

Partendo dalla parte posteriore

dell'edificio, lungo il viale

principale, si trova la prima

fontana. Di qui parte una

cordonata a doppia rampa di

mattoni a spina e brecce battute

che scende verso la seconda

fontana per poi risalire fino al

ninfeo. Il ninfeo reca sulla

volta lo stemma dei Carpegna in

paste vitree bianche e azzurre:

le pareti interne sono decorate

con mosaici policromi di sassi e

lapilli. Il terrazzamento nel

retro della Villa sfrutta la

naturale pendenza del terreno

per creare effetti di movimento

e di colore prendendo come

modello l'analoga disposizione a

giardino del Casino di Pio V.

Recentemente la villa è stata

restaurata ed il casino di

caccia è stato destinato a

spazio museale. |